天文專業人士 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

天文專業人士是指官方天文機構的教育推廣人員,例如:台北市天文科學教育館或台南縣南瀛天文台的工作人員。 蔡章獻爺爺是台灣天文界的老前輩,曾經參與創建圓山天文台,並且擔任台長多年,對推廣天文的貢獻非常大。美國的天文相關單位在1980年,將一顆小行星取名為「蔡」(Tsai),以表揚蔡章獻爺爺的貢獻。他是第一位獲得此榮譽的台灣人;在他之前,只有祖沖之、一行禪師、郭守敬3位古天文學者被用於小行星的命名。 台北市立天文科學教育館的邱國光館長在天文台服務將近30年,民國92年起,擔任館長至今。他同時是社區大學天文學的講師,參與過政府許多地科相關的研究。他的天文著作很多,例如:中西對照天文星圖、星座轉盤、月亮轉盤、太陽轉盤、太陽黑子計算儀;不僅有廣大的天文迷使用,還得過很多次教育部的獎勵呢!

邱館長在大學時加入天文社,負責保管天文社的鑰匙,也常利用這個機會搬望遠鏡出來觀測,練就儀器操作的能力。他記得第一次拿拍攝星空的底片去沖洗,店員看洗出來的是一片黑,還以為底片曝光了呢!後來經館長指出有一點一點的星星,那店員才恍然大悟。照片洗出後看到漂亮的星空,店員還要求加洗一份呢! 邱館長認為天文館缺乏人力和設備,尚無法做學術研究工作;不過,倒是可以扮演學術界和民眾的橋樑,做訊息傳遞與統整的工作。不久前,天文館才邀集學者專家,將月球表面地形中文名稱做了審定,統一了紛亂已久的翻譯名詞,並把資料公開在天文館網站以供查詢,也讓教材編寫與老師授課時有個依據。 三十年來,邱館長一直為天文教育而努力,是什麼動力支持他持續走天文這一行呢?他說:應該是小時候的那些謎團吧,解答了那些謎團後,覺得可以獲得一些東西;而大學畢業後就在天文館服務,看著大家歡樂的表情,大概這些就是動力吧! 邱館長建議對天文有興趣的學生:數學、物理和英文都要很強;如果不強,學天文可能就會比較累一點。

吳老師因為工作的關係常常去各地演講,很多人會問他為何能記得那麼多數字,他認為只要你有興趣,不把它當作是工作,把書讀通了,所有東西就都串在一起了。他還舉了對他影響最深的天文學家刻卜勒的故事為例:1571年,刻卜勒誕生,這個人一生都很悲慘,這時天空就出現一個指示來警告他,也就是在1572年來一顆超新星炸掉。 也就在那一年,以後跟他合作很有關係的第谷觀測了它,還寫有一本很有名的書,叫「論新星」,就是這樣連結。1576年第谷被丹麥皇帝攬為他的國師;1577年,歐洲天空中來了一顆重大的彗星,刻卜勒和第谷都看到它,亞里斯多德曾說彗星是大氣層摩擦的現象,第谷認為不是,他要解除迷惑,讓大家知道彗星是大氣層外面的東西……。整個這樣連結下來,你就會知道哪一年發生什麼事,天文學家都有一些重大發現,第谷就是因為這顆大彗星把亞里斯多德打得遍體鱗傷,所以你書看多了,自然不用背就記起來了。 吳老師也提到印象最深的一次演講是在墾丁國家公園,那天有流星雨,當晚觀星的人非常的多,他一面解說,大家看到流星一面拼命尖叫,當時覺得自己很像歌星!講完後突然有一顆火流星掉下來,他還蹲下來怕會被炸到,被嚇到的感覺也令他難以忘懷。還有一次帶大家去阿里山看獵戶座流星雨,那次預估是一小時20顆,結果看到的流星雨一個小時居然六十幾顆,超有成就感的。 天上的星座那麼多,而南十字星座是吳老師認為最美的天體,幾乎每年都要看它一次。最令他難忘的天文奇景則是在1997年觀看到的海爾波普彗星,當時為了看它,車子還差點掉落懸崖呢!木星與土星疊在一起,則是吳老師最期待的天文景象。如果有機會,他最想登陸海王星旁的崔頓衛星,這顆衛星溫度很低,可是卻有火山爆發的景象,而且還是彩色的,這讓吳老師很嚮往。 吳老師認為台灣在推廣天文方面所必須努力的方向有兩個:

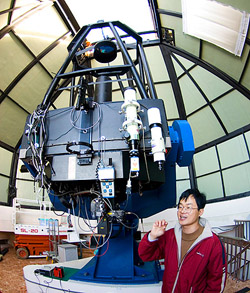

中央大學鹿林天文台的林宏欽台長,畢業於中央大學天文所,曾任職於台北市立天文科學教育館研究組。林台長常發表文章與攝影作品於天文期刊,也是「鹿林」小行星和「嘉義」小行星等的發現者。

2月1日,我們專程到玉山國家公園鹿林前山的天文台,採訪林台長。 林台長高中的時候參加天文社,才對天文產生興趣。那時聽說天文社有三十台望遠鏡,結果一進去,才發現都是私人的,有些還是小小的玩具望遠鏡。但出去觀星就很好玩,只是12點就要睡覺;他那時故意不睡覺,整晚熬夜,大家還一邊聊天、打牌,很好玩! 在高山工作很冷、離家遠、車輛又不能直達天文台,很不方便。我們問林台長會後悔從事這一行嗎?他說:不會啊!在某一方面來說,這個工作是我的興趣,所以就不會覺得無聊;另一方面,在天文這一行的工作其實是比較少的,所以會比較珍惜吧! 中大鹿林天文台是全國最高的天文台,裡面有全國最大的1公尺口徑望遠鏡。這麼大的望遠鏡有什麼用途呢?林台長說:主要是用於小行星的觀測、研究,以及星雲、星團和變星的紀錄。在觀測並使用望遠鏡的方面,主要有一個「中美掩星計畫」,這是這個區域比較大的合作計畫,跟美國、韓國和中研院三個單位合作。 此外,還有一個兩米的望遠鏡正在建設,預計在2010年會蓋一個兩米的望遠鏡。蓋好後,在區域性方面來說跟日本---最大的望遠鏡也是兩米,跟韓國,韓國---最大的是1.8米,跟大陸---最大的是2.4米,就平起平坐了。加入「兩米俱樂部」後,就可以跟有兩米望遠鏡的國家更進一步的交流了。 我們問起林台長是如何發現「鹿林彗星」的呢?他說:鹿林彗星的發現,其實是因為一個跟大陸合作叫「鹿林巡天」的計畫,這個計畫是在2006年開始的。陸陸續續已經發現幾百顆小行星了,要在這幾百個小行星中發現一個彗星,其實滿難的,但只要你持續的看下去,遲早會被你逮到。因為全世界都在找彗星,但它的數量又很少,所以我們是在跟全世界的望遠鏡在競爭,雖然我們的效率不錯,但跟其他先進國家來比,還是差了百倍。 為什麼要找小行星呢?就是要保護地球。林台長說,在以前,專業的天文學家以前只對恆星有興趣,對小行星沒興趣,因為太小了。天文學家真正對小行星產生興趣是在1994年「彗星撞木星」之後,那時候應該是個很重要的轉捩點,因為如果那顆彗星是撞在地球上的話,我們應該已經不在這裡了;所以,科學家開始找一些可能撞擊到地球的小行星,就是所謂的「近地小行星」,但不只是小行星,彗星也有可能。 「嘉義小行星」也是在同時發現的,林台長在找小行星時,就這樣找到了,而且觀測同一個目標幾十次後,就可以大概抓出它們的軌道了:走得比較快的就可能是近地小行星;如果軌道是近的時候在太陽系內,遠的時候在太陽系外的話,那可能就是彗星了。 我們問林台長:有哪幾顆小行星是您發現的呢?他說他也不太清楚;不過如果平均分配的話,天文台總共發現了約600顆,一個人大概有50到100顆吧! 對於有興趣從事天文研究的學生,林台長說:興趣很重要!有興趣才會想要深入研究,還有物理和數學也要很強,因為學天文需要這方面的技術,所以這方面要加強。但不一定要從事這方面的行業,也可以只是當一輩子的興趣,只要能了解天文到底在做什麼就好了。

當完兵退伍之後第一個工作就和天文有關,在中央大學物理系當了二年光學實驗和天文觀測的助教,第三年中央大學天文所成立,當了第一任高等天文觀測助教。離開中央大學後,到私人天文望遠鏡公司,當了三年業務員:前一年半是在太極光學公司,該公司專門引進外國的望遠鏡 ,在那裡除了賣望遠鏡外,還要舉辦天文講座、觀星活動,並請天文同好演講,有時也自己上台講,每一年還會舉辦兩、三次野外觀星,天文台的第一個充氣式星象儀就是由他經手的呢;後一年半轉職到萬駿光電公司,該公司專門將台灣做的望遠鏡賣到歐美各地去。因這兩個工作的關係洪老師必須常常到國外出差,包括日本的星空饗宴、歐洲的望遠鏡商展等等,因此了解國內外望遠鏡的製造、銷售及國外的天文同好是怎麼做觀測及相互間的交流。後來因為有了家庭甜蜜的負擔,於是轉職較穩定的公職-天文館,在天文館就更棒囉!腳步遍及紐約、中國大陸、澳洲等地的考察。洪老師除了天文以外,最喜歡的科目就是英文,因為做生意時期經常使用英文,也因此奠定了不錯的英文基礎,更因為天文及英文開拓了他的國際視野。 洪老師認為在天文館工作最有趣的是:每當天文館打烊後,他可以打開圓頂,把「大砲」---45公分的望遠鏡,對準目標開始做觀測。可是有些東西太大了,大砲就對不到,所以就要用第二大砲,大砲上還揹著許多小砲。在天文館除了可以用大望遠鏡來進行觀測,還可以遇到更多的天文高手,可以互相請教學習,真的很棒!最困難的是上級交給你從未嘗試過的新任務時,壓力很大又有時效性,所以就得犧牲自己的睡眠來完成這個任務,這時體力和精力就很重要了。採訪過程中,洪老師邊工作邊接受我們的訪問,我們幸運的參觀了宇宙劇場的放映室,裡頭的設備令人大開眼界。

洪老師在大學時,開始正式使用天文望遠鏡,當起了追星族,最常到大雪山、合歡山、福壽山、阿里山、玉山等高山觀星,喜歡的星座是自己的天蝎座。 2001年在阿拉斯加看到了美麗的極光,及2003年去澳洲的艾爾斯岩拍雙彗星都是很難忘的經驗。當追星族必須要有良好的體力才行,白天工作後,夜晚必須熬夜,把握時機將天文景色拍下來;可是隔天若沒有休假,那真的很辛苦,他開玩笑的說「肝」一定要好。他也感嘆台灣的觀星人口比起歐美國家來講,實在太少了。而他對於小型的天文活動比較熱衷,一來不會太吵,二來可以跟朋友天南地北的閒聊,他特別希望能親眼看到日全食。 洪老師的社區大學課程得到台北市的優良課程和全國優良課程,他認為帶大家看星星受到教育界肯定,那是很大的鼓勵及成就感。洪老師對於自己也有很多的期許,例如外文書的翻譯、電腦軟體的更新等。因為天文資訊是一直在更動的,一定要跟上世界的腳步。 他也給追星族一些建議:初學者可常跑天文館及參加天文館營隊,如果當地有天文學會可以去旁聽,跟大朋友一起玩比較容易上手。至於儀器的購買,不必買最好的,要買最划算的東西,建議多多上天文網站討論和比較再決定。如果沒有自己的儀器,也可以去找個天文學會或天文機構,利用他們公家的儀器和設備,做你能突破的最大極限。 寒假期間,我們採訪了天文科學教育館的張桂蘭老師;她目前在「研究資訊組」服務,主要工作是太陽黑子研究,還有發布天文訊息。聽張老師講故事非常有趣,讓人對天文工作心生嚮往。她是天文科班出身,大學念地球科學系,研究所則是中大天文所,進天文館已經十年了。負責電子報、與學術界聯繫、發新聞稿,還有和太陽黑子有關的觀測研究。 關於太陽黑子觀測,每天只要天氣好,張老師一定要上觀測室去畫一張,因為太陽本身會自轉的關係,所以十分鐘之內要畫完。張老師說,太陽黑子的數量,大約以11年為一個週期性,差不多在200年、2001年、2002年那一陣子黑子數量最多,當時張老師花很多時間記錄黑子,每天要花很多時間晒太陽,非常辛苦。

另一次讓張老師難忘的經驗,是在進天文館之前,當時她在中央大學天文所當助理,1997那一年跟著天文學者到大陸漠河觀測日全食。他們一群人扛了20、30公斤的儀器,先搭飛機到哈爾濱,再坐25個小時的火車,到達漠河,下火車之後,又坐了4個小時的汽車,才抵達中國最北方的領土。

吳志剛老師目前任職於台北市立天文科學教育館研究組,為信義社區大學「星空物語-電影中的天文學」講師,各縣市教育局教師研習講師,各大專、高中天文社指導老師與講師,哥白尼雜誌、國語日報等專欄作家,以及台灣天文網站長。

吳老師說,他從5歲開始就對天文很有興趣,因為小時候沒有什麼玩的,有的就是一個比較自然的環境,不像現在有很多電動。以前的物資也很缺乏,很多東西都要自己動手做。早上他要上學,晚上沒有什麼 東西可以玩,連電視也沒有;但走到外面就可以看到很多星星,所以星星就變成玩具。 以前因為家裡面很窮,連星座盤都買不起, 所以就把天上的星星都畫下來,自己動手做星座盤。 為什麼這個興趣可以持續40年?也許小時候有很多人對天文有興趣;但是有些人能持續很久,有些人卻不能。天文館宇宙劇場有部影片叫作「銀河鐵道之夜」,電影最後顯示一首詩,導演把它編成歌,那首歌叫作「尋星之歌」,當時整個畫面拉上來,慢慢出現天上的星座,吳老師看了那部片之後感動流淚。為什麼能持續這個 興趣40年,就是因為看了星空會感動。 吳老師說:「你越往裡面接觸,越去研究它,你就會發現裡面有比其他東西更讓你著迷的事物。比如說 網路是很好玩的,但是天上的東西其實比網路更豐富,更值得你去探索,而且這個東西不像你玩魔術方塊, 轉完六面就結束了;天文永遠沒有結束的一天,你可以一直發掘下去,所以就越來越有趣了,也因此會一直 玩下來。」吳老師讀大學時,唸的是物理系,因為台灣的大學到現在還沒有天文系,所以唯一跟天文最有關係的就是物理系。早期,父母都希望孩子都能唸將來比較有出息的一個科系,所以醫學院一直是第一志願。吳老師說因為家很窮,所以父母更希望他能夠讀一個賺錢的科系;但他們還是很尊重吳老師,因為他們知道他喜歡天文,只說不要耽誤到功課。 到了選填大學聯考的志願時,他全部都填物理系,後來如願唸考上了物理系。放榜之後,父母恭喜他,並送了一樣禮物:他們送他一個碗!因為當時物理系是一個賺不了什麼錢的行業,所以吳爸說:送你一個碗,你將來可以到中華路的天橋當乞丐。 大學時吳老師遇到天文專長的老師,後來繼續唸了天文的研究所,然後到中研院的天文所工作一段時間,後來考上天文館。他覺得自己一路都非常幸運,喜歡天文,一直在唸天文,也從事天文的工作。 吳老師的人生中有一段奇妙的經歷。因為很喜歡小朋友,所以一直想當老師,後來真的在台北市博愛國小當代課老師。

有一天,帶著學生來天文館參觀,剛好遇到大學時的老師。 因為當時天文館缺少人力,他們邀請他來。經過考慮之後,吳老師最後還是選擇了他熱愛的天文,到天文館工作。 吳老師說他整個學習天文的過程都非常有趣。小的時候他純粹是看星星,在1986年哈雷彗星來的時候, 政府開放望遠鏡進口, 他也迷上了望遠鏡,因此開始玩天文攝影,拍攝天文照片。在這個領域裡玩 了一年,拍了許多漂亮的照片,當時有個現在已經停刊了的雜誌,叫作「科學眼」,裡頭時常刊登一些天文照片,吳老師有許多作品在裡面。過了一年左右,吳老師了解到天文的真正的樂趣不在這裡,天文真正的樂趣在探索宇宙知識,而不是只有拍攝天文照片。 吳老師說:我發現宇宙最美的地方是,為什麼它這樣在運行?而且是很完美的在運行,而不是你表面看到的 那樣子。如果你還能看到它背後的東西,你會覺得它實在太棒了!那比哈利波特的魔法還要神奇,還要更吸 引人。因為我覺得天文非常有趣,這就是維繫我幾十年的熱情最重要的原因。 兼任TAS天文網站長的吳老師說,10幾年前還沒有網際網路,沒有網站這種東西,那時是用數據機,申 請了三條電話線。因為喜歡天文的不多,而且分散在各地。現在連絡非常方便,以前他不知道喜歡天文的人 在哪裡,不知道怎麼聯繫。後來開始跑到圓山的天文台,因為只有在那裡可以看到喜歡天文的人。學校沒有 天文社,後來有了BBS之後,同好就會上來討論。 吳老師發現:很多人喜歡天文,可是大家有的資訊非常少,每個人都只有一點點。他心想:如果把這些聚集起 來的話,就可以和大家分享,那就非常棒,就開始架設網站。後來有web之後就轉型成web。後來,吳老師 進入天文館工作,負責架設天文網的網站。TAS天文網和天文館網站同時性非常高,都是天文網站而且都由 他來經營,它們好像會很相似;那為什麼還要有兩個網站同時出現?因為天文館網站是一個官方的網站,代 表的是政府,代表的是公信力,但限制非常的多;而TAS天文網代表他個人,有很自由的言論。現在天文館 的瀏覽量大約是每天2000~3000人次,TAS略低一點,大約是2000~2500人次。

吳老師在社區大學上天文課,上課的成員有老師,在中研院、中華電信,還有一些天文的同好。還有醫生、會計師,天文館的志工也不少,還有一些大學生,他們不見得都是念物理的,有歷史系的、政治系的、大氣科學的,所以對天文有興趣的是各行各業都有。吳老師很喜歡看電影,收集了2、3千部電影,大概兩天、三天就會看一部電影;不過,他 發現電影裡面有很多錯誤,像是彗星撞地球、世界末日、明天過後等,這些電影提到天文的部分有很多錯誤,他常用電影做教學。 對天文初學者,吳老師的建議就是,真的要走出去看,另外,數學、物理、英文和中文都要打好基礎。 未來50年,科學應該還是會以英文為主,因為英文和中文在科學的描述上面,英文的確是比較有利的,英文還是要學好。接下來,要研究天文就比較容易了。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||